(本記事に掲載の情報は2025年7月4日現在のものです)

希望に見えたものは、より深い絶望のはじまりだった?

【宇多丸】 それにしても、目下のイスラエルによるガザ地区の破壊と殺戮があまりにも徹底的すぎて、いったい何をどうしたらこの件が「解決」となるのか、もはや想像さえできなくなってしまっているような感じは、正直、多くの人にあるのではないでしょうか。

そんな現状に対して、パレスチナ側とイスラエル間の和平が、のちほどまた言いますが実は大いに問題含みではあったものの、ともあれ事実上最も成立に近づいた瞬間と言えるのが、1993年の「オスロ合意」です。3本目に紹介する『オスロ・ダイアリー』は、その締結に向けて奔走した両陣営関係者の証言に、これもあとで補足しますが「再現映像」を加えた、イスラエルの方によるドキュメンタリーですね。

交渉開始時は当然絶対誰にもバレちゃいけないということで、学者二人が非公式・秘密裏に派遣されたりとか、まるで本格スパイ映画の趣で端的にスリリングだし……最初はまさしく不倶戴天の敵同士、根深い憎悪と不信を腹に抱えつつなんとか同じテーブルについた両国代表たちが、それでも平和という大きな目標に向けて協力し合い、次第に人間的な信頼・友愛関係を育んでゆくさまは、間違いなく感動的です。

同様にクライマックス、好戦一辺倒に見えるイスラエルでも、和平を求める国民がこれだけいたんだ! となる記念式典の光景にも、わかっちゃいてもやっぱり、めちゃくちゃ涙腺が刺激されてしまいます。

しかし、まさにその場で、イスラエル側の過激派によって当時の首相だったイツハク・ラビンが暗殺されてしまうわけです……なんでも、もともと交渉の過程を映画にしようと撮影していた方がいたんだけど、ショックのあまり製作をやめてしまい、その素材は封印されていたそうですね。だいぶあとになって、本作の二人の監督、モア・ルーシーさんとダニエル・シヴァンさんが見つけ出し、本作に使ったとか。

それだけ、やっぱりオスロ合意には当時、多くの人が希望を見ていた。まぁそれも、実態としては、徐々に求心力を失いつつあったPLOが、イスラエル主導の枠組みにまんまと乗った結果、その一方的な支配体制をより強固にしただけに終わってしまった、ということではあるんですが……本作でも、マドリードで中東和平会議を進めていたハナン・アシュラウィなどは、一貫してかなり批判的でしたよね。

【伴 野】 2024年の「アジアンドキュメンタリーズ映画祭」で登壇してくださった岡真理先生にも、この映画を信用しすぎちゃダメだ、と釘を刺されました。

でも、オスロ会談まではイスラエルはパレスチナ人は存在しないと言っていたし、アラファト率いるPLOをその代表として認めていなかったわけですから、和平を交渉するための相手として双方が向き合ったっていうこと自体は、とても大事だったと思うんですよね。パレスチナの人たちも、当時はやっぱり、オスロ合意に希望を持ったはずです。

【宇多丸】 たとえば、それまで掲げることすら禁じられていたパレスチナ国旗が、公式に認められたことは大きい、と岡先生もおっしゃってましたね。とは言えやはり、案の定と言うべきか、イスラエルは、オスロ合意が描いてみせた未来に向けたマップすら、きちんと守ろうとはしませんでした。

【宇多丸】 たとえば、それまで掲げることすら禁じられていたパレスチナ国旗が、公式に認められたことは大きい、と岡先生もおっしゃってましたね。とは言えやはり、案の定と言うべきか、イスラエルは、オスロ合意が描いてみせた未来に向けたマップすら、きちんと守ろうとはしませんでした。

【伴 野】 ガザ地区とヨルダン川西岸地区にパレスチナ暫定自治政府が公式にできて、5年後には最後の交渉「最終的地位交渉」が行われる予定でしたが、それは先延ばしされ、うやむやになってしまい、入植問題と難民問題も置き去りにされて、入植地はどんどん広がっています。

【宇多丸】 本作の中の映像では、ラビンは意外とはっきり、入植は違法だから今すぐやめろと言ったりしてましたけど、それゆえに右派の攻撃を受ける立場にもなってしまった。

【伴 野】 最終目標とされていた「二国家共存」、つまりパレスチナの独立国家を樹立してイスラエルと平和共存させようとしていた目論見は、あっけなく破綻してしまいます。そもそもイスラエルの思惑は、これまでやってきた占領をパレスチナ自治政府に肩代わりさせようというものでした。PLOの主流派だったファタハに武力闘争を放棄させ、イスラエルの占領のいわば“手先”のような存在に仕立て上げたかったんでしょう。

【宇多丸】 イスラエルによる自治区への締めつけも、むしろそれ以前より厳しくなってしまったようですし。

要は、現時点から振り返れば、パレスチナ人にとってのオスロ合意とは、当初はかすかな希望のようにも見えたけども、結果としてより深い絶望の始まりでしかなかった、と言うしかないものだったのかもしれない。

意気揚々とパレスチナ入りしたものの、結局どんどん力を失うばかりとなっていったPLOに代わって、選挙で民衆からの圧倒的な支持を集めたのが、まさにハマスだったわけですから……しかしだからこそ、現在の状況に至る直接的な起点として、この歴史的和平交渉の功罪を改めて検証する意味は、昨今さらに増しているとも言えるのではないでしょうか。

その点『オスロ・ダイアリー』は、たしかにかなり当事者たちを美化しすぎな、あまり真に受けちゃダメなタイプの作品ではあるんだろうけども、そのぶんストレートに胸を打つキャッチーさがあるし、ならば実際のところはどうなのか追って調べてみたり、というその入り口としては、とても「強い」一作だと思います。僕自身が、まさにその順番で興味を持って、関連書籍などをいろいろと読み始めたクチなので、その意味でやはり、多くの方に一度は観ておくことをおすすめしたい一本なんですよね。

日本と世界の「ドキュメンタリー」認識の違い

【伴 野】 『オスロ・ダイアリー』は、再現映像を使っていることも話しておきたいです。

【宇多丸】 この作品の中では、それに対して「再現」テロップを入れるなどの断りは、いっさい入れていないですよね?

【伴 野】 世界のドキュメンタリーでは、出さない形式が普通なんです。というより、問題にもならないというか。そんなのがあったら、作品に没入できないでしょう? くらいの考え方なんです。『オスロ・ダイアリー』では、日記などの記録はあっても映像がないような場合、本人にそっくりな俳優をキャスティングして、同じような格好をさせて、髪型も似せて、映像の質も当時撮ったように粗く加工して、再現しているんです。中にはもちろん本物の映像もあるんですよ。でも、ものすごく意識していないと、再現なのか、独自の記録映像なのか、撮り下ろしたインタビューなのか、なかなか見分けがつきません。

ただ、これが噓をついているということなのか、といえば、そういうわけではないと思うんです。エンドロールには再現映像に出演している役者の名前やロケ地、スタッフ名もちゃんと載っているんで、隠しているわけでもありません。ちゃんとドキュメンタリーの賞にノミネートされて、受賞もしていますし。

【宇多丸】 それは、日本における「ドキュメンタリー」の一般的な認識とはだいぶ違いますね。そんなことしていいの? って、正直ちょっと思ってしまうところもありますが。

【伴 野】 世界的に見れば、そんなことしていいんです。

良い悪いということでもなくて、ひとつの作品としてそういう表現をしている、ということでしかありません。日本のテレビ報道などからイメージする「ドキュメンタリー」と、世界のそれはだいぶ違います。とくに日本人の僕らは気を付けなきゃいけない、っていうところはあるかもしれません。

良い悪いということでもなくて、ひとつの作品としてそういう表現をしている、ということでしかありません。日本のテレビ報道などからイメージする「ドキュメンタリー」と、世界のそれはだいぶ違います。とくに日本人の僕らは気を付けなきゃいけない、っていうところはあるかもしれません。

【宇多丸】 そもそもドキュメンタリーと言ったって、それは「現実そのまま」などでは無論なく、実は作り手が題材を恣意的に切り取ったり組み替えたりしてできている、「創作物」には変わりないわけですからね。

一方では劇映画にも「事実を元にしたフィクション」という一大ジャンルがあり、そこから真実について学ぶことも当然大いにあるわけで、それとちょうど、裏表みたいな話ですかね。

【伴 野】 そうですね。ドキュメンタリーとフィクションの境目みたいなものって明確にはなくて。 そういう中で、ドキュメンタリーも作家の表現であり、メッセージであるっていうことですね。

【宇多丸】 この本で扱った作品の中でも、たとえば『難民の通る村で』(P195)は、実はかなり劇映画的な演出をしているという話でしたよね。

【伴 野】 被写体を決めた場所にあらかじめ立たせて、「用意、スタート」で撮りはじめたりしているわけですが、それも世界で言うとドキュメンタリーにジャンル分けされます。

なんのための「情報リテラシー」か

【伴 野】 『オスロ・ダイアリー』には再現映像も入っていて……となると、「ならば信憑性がないんだろう」という、短絡的な見方が日本では出てきてしまいそうではあります。

【宇多丸】 本書で扱ったドキュメンタリーに限らず、とくにやはりインターネットにあふれかえる「情報」の濁流にいまや誰もが飲み込まれつつあるこの時代、その真偽の見極めの厄介さを前に、事実上ただただ「信じたいことを信じる」状態になっている人も少なくないのが現状ですよね。

その結果、本来疑いようもないほど明白かつ深刻な事態さえもが、ともすると「情報リテラシー」の美名の下にやみくもな懐疑や相対化の対象となり、放置や軽視をされてしまいがち、というような、イヤーな風潮もはっきり感じます。

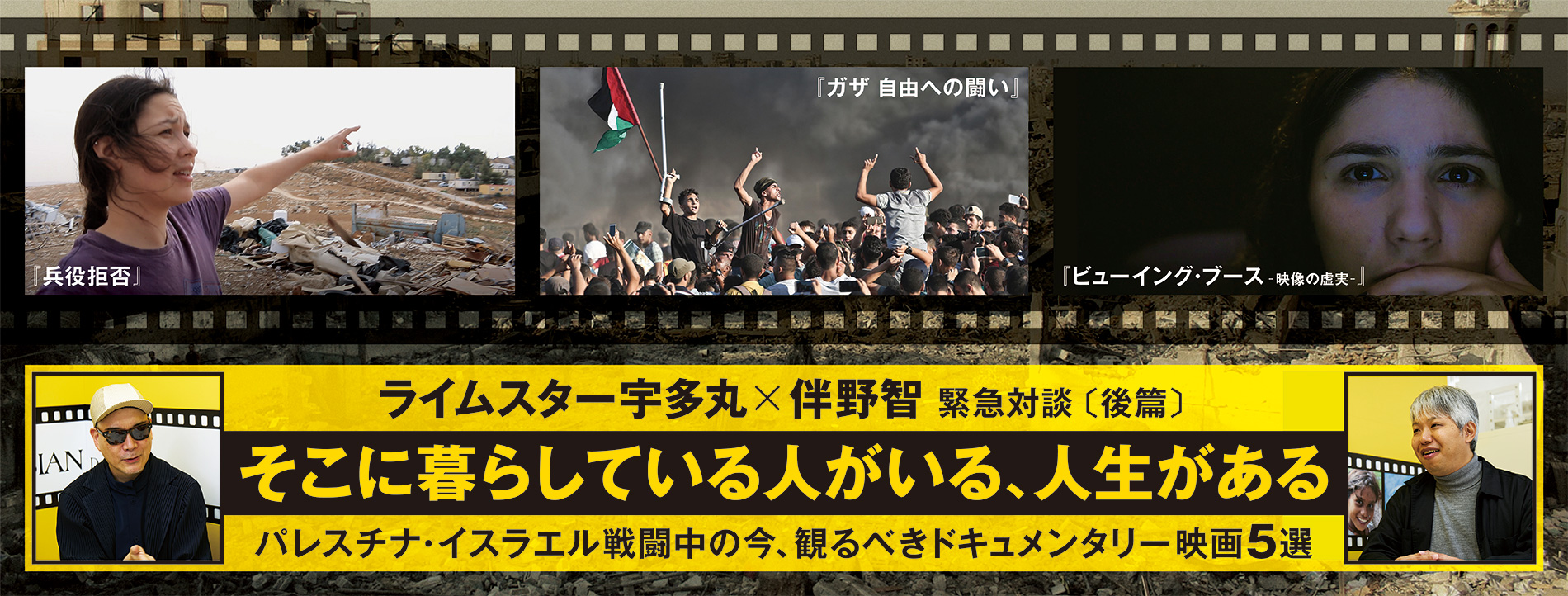

まさにそうした時代状況に対して問題提起をしてみせた『ビューイング・ブース―映像の虚実―』という作品も、アジアンドキュメンタリーズでは配信していますよね。

本書で紹介してきたような傑作群とくらべると、ぶっちゃけそんなに「面白い」とは言いがたい内容ではあるんですが(笑)、やはり非常に考えさせられる一本ではあるので、こちらも一応紹介しておきたいなと。

ものすごくざっくり言ってしまえば、たとえば「イスラエル軍がパレスチナの人々を暴力的に扱っている映像」を学生たちに見せてその反応を記録する中で、とくにマヤという利発な生徒が、なるほど大変鋭い「映像リテラシー」を発揮して、ことごとくそれらに懐疑的、なんなら冷笑的な見方をする……監督はその答え方に興味を持って、なぜ一貫してそういうスタンスなのか? を彼女にさらに問いかけてゆく、という一作です。

【伴 野】 イスラエル軍が夜中に民家に押し入って、子供すら起こして尋問する映像がとくに監督との話題の中心でした。監督は「感情を激しく揺さぶられた」と話すけど、マヤは、作り物と決めつけていましたね。すべては撮影者の思いのまま、コントロールは観る側にはできない、もしかしたら部屋の隅で笑っている子がいるかもしれない、とマヤは話しています。

【宇多丸】 マヤのご両親はイスラエル人なので、おそらく彼女自身が意識している以上に、「パレスチナ人の苦境を訴える」情報にはまず、「プロパガンダじゃないの?」と疑うクセが染みついてもいるようで……。

【伴 野】 パレスチナを擁護し、イスラエルを非難する内容の映像については事実と認めないという姿勢は、イスラエルや、ユダヤ人社会の影響が強いアメリカでは、我々が思う以上に一般的なのでしょうね。

【宇多丸】 もちろんアメリカでも、さすがに2023年10月からの極端な事態を前にして、学生たちを中心に大きな抗議運動が起きたりもしましたが……やはり、まだまだ多数派とは言いがたい感じですもんね。

結局本作でも、「自分(の信念)は変えられない」「変えるのに十分な映像じゃない」と言うマヤが、その見方自体にもバイアスはあるのでは?という監督からの指摘を受けて、「はい、そうかもしれないですね……要は、人は見たいものしか見ない、ってことですね!」というような感じで、捨て台詞的に開き直ったところで、話は終わってしまう。めちゃくちゃ後味悪い(笑)。

でもホントは、イスラエルによるパレスチナ人への暴力がその逆などくらべものにならないほど頻繁かつ激烈だなんてのは、それこそ数字上の圧倒的な差としてもあまりにも明白に現れていることで、それはマヤだって、ちゃんと調べればすぐわかることなはずじゃないですか。そういう真っ当な検証もせずに、ただなんでもかんでも懐疑して相対化して、厳然たる事実さえいちいち冷笑して回る、などという態度は、「リテラシー」とは言わないと思うんですよね。

【伴 野】 幸か不幸か、アジアンドキュメンタリーズに「この作品はプロパガンダだ!」などと抗議してくるような人は、まだそこまで多くはないですが。

【宇多丸】 アジアンドキュメンタリーズにアクセスしてくるような人は、そもそも扱っている諸問題に関心があって、基礎的な知識などもお持ちの方が多いでしょうから、そこまで無理筋の難癖とかは少ないのかもしれませんけど。

たとえばパレスチナ/イスラエル問題の場合、広く知られているようにむしろイスラエルこそが、言うなれば国策として世界に向けた政治宣伝に注力し続けてきた「情報戦大国」なわけですから……そこにも武力と同じく圧倒的な力の差があるということをきちんと理解しているならば、まずはそちら発の情報を警戒して然るべきなんですよね。

2023年10月のハマスの越境攻撃に関しても、ことさらにハマスを凶悪な集団に仕立てるようなデマが早い段階から発信され、いまだにそれがまことしやかに流布したままだったりするわけで……実際にはイスラエル軍の無差別攻撃によるものと思われるイスラエル国民の死まで、すべてハマスの仕業ということにしていたりして、本当に悪質です。

いずれにせよ、人類の持つ最も有益な能力のひとつと言ってよかろう「伝達と共有」の力が根幹から損なわれてしまう前に、ネット上のデマや誤情報の把握と分析は、全世界でより精度高く、より厳しく行われてゆく必要があると思います。

【宇多丸】 同時に、言うまでもなくイスラエル国民の中にも、いろんな人はいるし、いろんな意見もあるわけです。

【伴 野】 イスラエル軍に入隊して、こんなひどいことをするのかと知って、心を病んでしまう兵士もいるらしいですね。

【宇多丸】 アジアンドキュメンタリーズで配信されている、『イノセンス 罪なき日々の終わり』(ガイ・ダビディ監督、2022)という作品が、まさにその部分を描いていましたね。

つまり、これは間違いなく反パレスチナ教育が徹底されているというのと完全に表裏一体のことでしょうけども、国民の大半は、実際自分たちの国がパレスチナの人たちに何をしているのかを、直接的には知らないでいる、知らされないでいる、ってことなんじゃないでしょうか。そのことがよくわかるのが、『兵役拒否』というイスラエルのドキュメンタリーです。

イスラエルには兵役義務があって、国としての特殊な成り立ちからも想像がつく通り、それは社会の中で極めて重要な位置を占めている……にもかかわらず、アタルヤというまだ18歳の、しかも代々の軍人一家! に生まれた女の子が、ここがすっごく偉いと思うんだけど、自らヨルダン川西岸地区のパレスチナ人居住区に出向いて、そこでイスラエル軍がどんな活動をしているのかを自分の目で見てみた結果、こんなひどいことには絶対加担したくない! となり、いわゆる良心的兵役拒否の姿勢を表明しだす。

これ、おそらくだけど戦時中の日本以上に、厳しく「非国民」扱いされること間違いなしの、相当に勇気がいる行為なんですよね、あの国では。実際そういう罵声を面前で浴びせられまくる場面も出てきますし……。

そこで印象的というか、とても感動的だったのは、はじめはわりと当たり障りのない、「不満があるなら組織の内部から変えてゆく、というのも手じゃないかしら?」みたいな、いかにも大人が言いそうな(笑)日和見的なアドバイスをしていたお母さんが、娘がそこまで言うならと、同じくヨルダン川西岸地区に、初めて足を踏み入れてみるんですよね。するとこのお母さん、実情を見てみたらたしかに娘の言う通りだった! 私は娘に賛成する! って、劇的に意見が変わるわけです。

あのお母さんはもともと比較的リベラルな、柔軟な人だったのかもしれないし、イスラエル国民の中でもそんなのは少数派も少数派だろうけど、ともあれイスラエルの軍人一家の一員でも、ちゃんと知ればちゃんと変わるんだ! というのは、ささやかではあるけれどやはりたしかに、希望が持てる話だと思うんです。

【伴 野】 おじいさんはそういうわけにはいきませんでしたけどね。

【宇多丸】 孫のアタルヤが「平和こそ唯一の選択肢」と言うのに対して、「いや、違うよ。唯一の選択肢は、戦うことだ」と即答していましたね。建国時を振り返って「アラブ人側の犠牲など構わなかった」とも語っていて……逆に言えば、元々そこに住んでいた人々を犠牲にしているという、自覚はあるんだ? という感じもする。しかし、おそらくだからこそ余計に、彼らが当然のように抵抗してくることも織り込み済み、それゆえ「唯一の選択肢は、戦うこと」という結論にも必然ならざるをえない、ということなのかなと。なるほどそれは、彼なりに切実なリアリズムではあるのでしょうし、間違いなく、イスラエルという国家の根幹にある本音そのものでもあろうかと思います。

【伴 野】 結局イスラエルはすべての中東戦争で勝ってきたので、パレスチナを占領するのは当然だし、そして抵抗が起きても、自分たちの国なんだから守って何が悪いんだ、ぐらいに思ってそうです。現在はますます右傾化の傾向ですし。

【宇多丸】 そういう国のど真ん中で良心的兵役拒否を表明して貫くのは、本当に勇気と覚悟がいることでしょうね……アタルヤのような若者たちもその後少しずつ増えてきた、とちょっと前には聞きましたが。

ただやはり、2023年10月以降の、ホントにどの角度から見ても常軌を逸しているとしか言いようがない軍事行動がどんどんエスカレートしているこの状況下では、彼らの国内的立場も、極限まで厳しいところに行ってしまっているであろうことは、想像にかたくない。

なんにせよ、イスラエル国民の中にも当然ある、さまざまな人間的グラデーションを端的に理解することができるという点で、この『兵役拒否』も一見をおすすめしたい作品です。

さらにおすすめの最新入門編

【宇多丸】 あと、さらにもうひとつだけ、2024年にアジアンドキュメンタリーズで配信が始まった『イスラエル主義』も、これまた大変勉強になるしグッと来る傑作だったので、ぜひ追加で推薦させてください! すいませんね、往生際が悪くて(笑)。

主にユダヤ系アメリカ人に向けて繰り広げられてきた親イスラエル教育や広報のハンパじゃない強力さ根深さに改めて慄然とさせられる一方、パレスチナの実情を知った若い世代はついに変わろうともしている、ということがしっかり伝わってくる一本で……ラストでは、アメリカのユダヤ教ラビ(宗教的指導者)が、イスラエルによる冷酷な民族浄化が事実上今もまだ続いている中、パレスチナの人々のために声を上げることこそがむしろ、抑圧からの解放のため闘ってきたユダヤの伝統を受け継ぐことになるんだ、といったことまではっきり明言してくれていて、めちゃくちゃ溜飲が下がる!

要は、非人道的行為に異を唱えることは「反ユダヤ主義」でもなんでもない、という至極真っ当な正論が、こうしてユダヤの側からもちゃんと、同胞たちから叩かれまくるリスクは覚悟の上で、徐々に出てきてもいる。かろうじてではありますが、人類の良心はまだ死んでない、ということじゃないでしょうか。

とにかく、この章で話してきたことのほぼ最新版と言っていいような内容ですし、最初はあえて完全にイスラエル側からの視点でずーっと進めておいて……という構成の妙なども含め、ビギナーはなんならここから入るというのもアリなんじゃないか、という気がするくらい。84分と観やすい長さでもあるので、ぜひ!

【伴 野】 アジアンドキュメンタリーズのサイトを見てもらうと“「衝撃」「感動」「覚醒」… 優れたドキュメンタリーがあなたを揺さぶる。”という惹句が掲げられていますが、『イスラエル主義』はまさにその通りの作品です。「無知から覚醒へ」「信念から行動へ」といった普遍的なテーマも入っています。

プロパガンダと教育の境界について考えさせられる作品でもありますね。教育は、ユダヤ人の若者の、イスラエルへの愛国心を育む一方で、パレスチナの現実を意図的に隠す側面もあります。

また、映画の中で、ユダヤ系アメリカ人たちが、自分たちのコミュニティや社会の枠組みに疑問を持ち、変革を試みていきますが、その姿は、どんな文化や背景を持つ視聴者にも共感を呼ぶと思います。

宇多丸・伴野智『ドキュメンタリーで知るせかい』刊行記念 特別公開!いまこそ読んでほしい第9章「パレスチナ・イスラエルで生きる」後篇

ライムスター宇多丸さんと弊社代表兼編集責任者・伴野智の対談本『ドキュメンタリーで知るせかい』が2025年8月20日に発売されます!(リトルモア刊)。

この本から、パレスチナ・イスラエル戦闘中の今、特に読んでほしい第9章「パレスチナ・イスラエルで生きる」を無料公開します。

言及されている作品もぜひ、ご覧ください。1本から、すぐ観ることができます。

[トピックス一覧]

◎前篇

「知る義務」がある

『医学生 ガザへ行く』 我々と地続きの地獄/作中の病院はすべて破壊された

『ガザ 自由への闘い』 そもそもなぜ「こんなこと」になっているのか/「複雑な宗教対立」ではなく、シンプルな人道問題

◎後篇

『オスロ・ダイアリー』 希望に見えたものは、より深い絶望のはじまりだった?/日本と世界の「ドキュメンタリー」認識の違い

『ビューイング・ブース-映像の虚実-』 なんのための「情報リテラシー」か

『兵役拒否』 「非国民」と呼ばれても

『イスラエル主義』 さらにおすすめの最新入門編

カテゴリ

お気に入り登録

お気に入り登録数:7