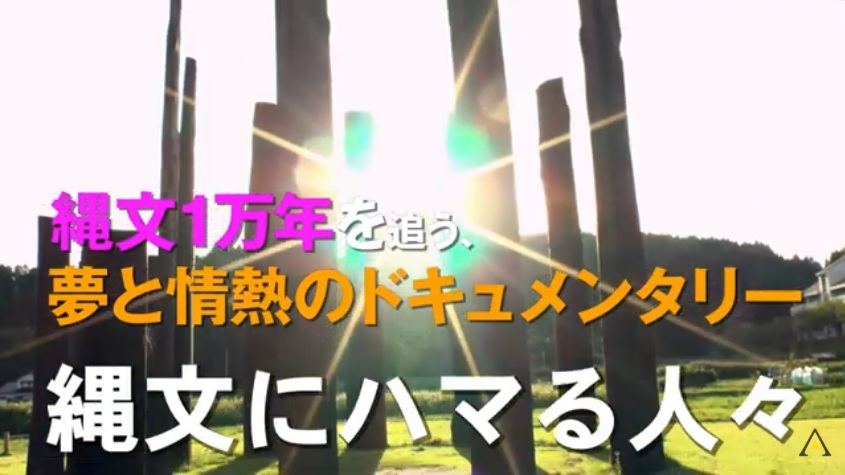

縄文人の信仰と縄文土器・土偶の造形美、ミステリアスな縄文時代の文化と魅力を追う作品『縄文にハマる人々』

今回のドキュメンタリー映画紹介は、1万年以上続いた謎に包まれた時代「縄文時代」をテーマとしたドキュメンタリー『縄文にハマる人々』です。多くの遺跡や出土品が発掘され、近年、縄文時代の文化が再評価され、考古学や歴史好きを始め、出土品の芸術性から文化人や一般人まで、多くの方の間で縄文ブームが起きています。本作では、30人以上の専門家・文化人のコメントを交えつつ縄文時代に想いを馳せ、縄文の謎や信仰に迫ります。また縄文時代の遺跡や各地域の展示品として1,000点近くの縄文土器・土偶などの映像を通じて縄文文化の魅力を存分に感じられる内容となっています。それでは、作品紹介をさせていただきます。

<作品紹介>

ドキュメンタリー作品タイトル:縄文にハマる人々

~驚愕な縄文土器や土偶の造形…人類史の謎「縄文時代」。考古学・民俗学、文化人とともに縄文の魅力に迫る日本文化ドキュメンタリー~

| 制作年 | 2018年製作 |

| 作品時間 | 作品時間102分 |

| 撮影地/製作国 | 日本 |

| 監督 | 山岡信貴 |

| 出演者 | いとうせいこう・佐藤卓(グレフィックデザイナー)・猪風来(縄文造形家)・石井 匠(岡本太郎記念館客員研究員)ほか |

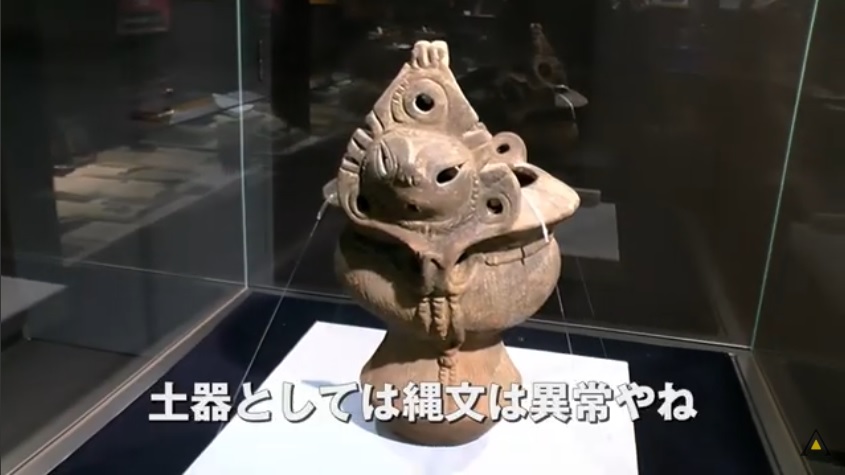

縄文時代。日本人なら小学生でさえ知っているこの言葉。しかし、その実態は知れば知るほど、謎が多い・・・というか、実はほとんどが謎。宇宙人地球飛来説を裏付けるような土偶たちをはじめとする奇妙な造形物の数々が膨大に残されてはいるものの、それらが何なのか、21世紀になった今となっても、誰ひとり真実にたどり着けないまま、やはり謎。この映画は、縄文にハマっている人をはじめ、考古学や民俗学の専門家、さらには文化人やアーティスト、そして縄文に情熱の全てを傾ける人々への取材を経て、その秘密の核心へと迫っています。また、1000点近く紹介される縄文土器や土偶たちの想像を超えた造形の数々、縄文時代の道具、装飾品も必見!全国100か所にも及ぶ縄文探求の旅の果てにたどり着いた現代人必見の謎の正体とは?

[ドキュメンタリー作品・予告編]

<『縄文にハマる人々』ドキュメンタリー作品の概略>

日本の旧石器時代の終焉から始まる縄文時代は、弥生時代に移行するまでおよそ1万年以上続いた豊かな文化の時代です。本作「縄文にハマる人々」は、縄文時代の社会構造や信仰、装飾品、芸術、遺跡に至るまで、現代に生きる私たちが知らない縄文の世界を丁寧に描き出されています。この縄文時代の文化に魅了された人々の視点を通して、縄文土器・土偶の芸術性、縄文人の生活に迫り、さらには考古学や民俗学の視点から縄文文化の魅力や当時の信仰・思想を深掘りするドキュメンタリー映画となっています。

<縄文時代の概要と特徴>

本作をよりよく楽しんでいただくために、まずは縄文時代について、時代区分を年表で説明しながら、縄文時代の特徴などを簡単ではありますが、説明させていただきます。

※縄文時代の始まりと終わりの時期は、多くの議論があり、地域差もあるため、おおよそ時期としてご覧下さい。 ■縄文時代とは?その始まりと時代区分(年表)■

縄文時代は、約1万5~6千年前から紀元前300年頃まで続いたとされ、日本列島における最も長い文化的時代の一つです。縄文時代を簡単に区分すると以下のようになります。

| 草創期 | 約1万5000年前〜約1万年前 | 旧石器時代からの移行期で、最初の縄文土器が作られ始める。 |

| 早期 | 約1万年前〜約6000年前 | 狩猟・採集生活が本格化し、定住集落が生まれる。 |

| 前期 | 約6000年前〜約5000年前 | 土器の発展とともに、祭祀や装飾品などの文化的要素が増加。 |

| 中期 | 約5000年前〜約4000年前 | 火焔土器など高度な土器が生まれ、大規模な集落が形成。 |

| 後期 | 約4000年前〜約3000年前 | 土偶が盛んに作られるようになり、精神文化が発展。 |

| 晩期 | 約3000年前〜紀元前300年 | 金属器や水田耕作が伝来し、弥生時代への移行が始まる。 |

■特徴:縄文時代の信仰と神秘的な文化■

縄文時代の人々は、大自然と深く結びついた信仰を持っていました。縄文人の思想観は、動植物や地球における自然現象を神聖視するアニミズム的な信仰を基盤としています。

土偶の役割:土偶や装飾品は、当時の信仰と深く関わっており、母性崇拝や豊穣祈願、呪術的な用途があったと考えられています。現代のスピリチュアル文化にも通じる部分があります。

環状列石(ストーンサークル):日本版のストーンヘンジとも言える遺跡で、祭祀場として使われた可能性があります。

土器の文様・造形美:縄文土器に刻まれた模様には、太陽や水、動物などを象徴するデザインが見られ、精神的な意味が込められていたと考えられます。その独特なデザインが評価され、現代の陶芸やアートに影響を与えています。

<縄文文化の奥深さと現代への影響>

縄文時代は約1万以上にもわたるため、文化は、ただの原始的な生活ではなく、精神性の高い芸術や装飾品が発展していたことがわかっています。特に以下の点が注目されています。

■縄文土器と土偶に秘められた芸術性■

縄文土器は、その精巧な造形と複雑な土器文様が特徴です。時代が進んだ弥生時代の土器は、装飾などがなく実用的な簡素な土器が多く出土されていますが、それ以前の縄文土器は、なぜ精巧な造形が施されていたのか・・・謎が深まるばかりです。

縄文土器は装飾性が高く、火焔土器のように大胆なデザインを持つものが多いです。岡本太郎氏も、火焔型土器を見て縄文に目覚めたと言われています。縄文時代の芸術性は、単なる実用品を超えた美的感覚を反映しており、現代のアートやデザインにも影響を与え、多くの芸術家・文化人を虜にしています。

また、本作では数多くの土偶が登場し、土偶の意味や用途について考察されます。考古学的には呪術的な役割や母性崇拝といった説がありますが、民俗学的な視点からも、縄文時代の信仰や精神文化に深く関わっていると考えられています。

山形県の西ノ前遺跡から出土し、国宝に指定された「縄文の女神像」は高さ45cmあり、均整のとれた美しい容貌や湾曲したスタイルは、5,000年以上前に作られたものとは思えないほどの芸術性であると専門家も驚きを隠せない。

■縄文人の生活と食文化■

縄文時代の食生活は、狩猟・採集・漁労が中心であり、木の実や魚介類、動物の肉などをバランスよく摂取していました。考古学的な研究から、縄文人は貝塚や遺跡から見つかる食べ物の残骸を通して、季節ごとの食事を工夫していたことが分かっています。また食料を保存する貯蔵庫のような役割も発見され、集団生活が成り立っていたことが伺えます。

■縄文遺跡と社会構造の謎

日本全国には、青森県の【三内丸山遺跡】や、品川区にある【大森貝塚】をはじめとする縄文遺跡が点在しており、近年の考古学調査で縄文時代の社会構造が次第に明らかになっています。かつては単純な狩猟採集社会と考えられていましたが、大規模な集落跡や貿易の痕跡が発見され、より高度な社会が形成されていた可能性が指摘されています。

本作では、全国各地の遺跡やその土地の暮らし、出土した土器・土偶が紹介されています。東日本と西日本の特徴、北海道アイヌ文化との繋がりを追いながら、縄文人がどのように共同体を築き、どのような信仰や思想を持っていたのかを専門家の方々が思い巡らせます。

長い縄文時代を経て、稲作中心となる弥生時代へと時代が移り変わっていきますが、土器や土偶の造形美、信仰や文化など謎だらけの縄文時代に魅了される人々が後を絶ちません。

<『縄文にハマる人々』・文化ドキュメンタリー作品はこんな方におすすめ!>

本作の魅力は、縄文文化に魅せられた現代の人々の視点から、過去と現在をつなぐアプローチをしている点にあります。縄文土器や土偶を単なる遺物としてではなく、現代アートやデザイン、さらにはライフスタイルに影響を与える存在として捉えています。また、考古学や民俗学の専門家の解説だけでなく、縄文文化を愛する人々の視点を交えている点もユニークです。30人以上の専門家・文化人・著名な方の視点、コメントはとても見ごたえがあります。

考古学や歴史に興味がある方:縄文時代の遺跡や考古学的発見を学びたい方には必見の作品です。

日本文化や民俗学に関心がある方:縄文時代の信仰や芸術に触れたい方におすすめです。

縄文ブームに興味がある方:近年、縄文文化が再評価され、縄文時代のデザインや食文化が注目されています。本作は、その流れを深く知るための一助となります。

縄文土器や土偶の魅力を知りたい方:縄文土器の特徴や種類、土偶の意味などを詳しく解説しており、アートや工芸に関心のある方にも楽しめます。

本作「縄文にハマる人々」は、縄文文化に情熱を注ぐ専門家や文化人へのインタビュー、貴重な各地域の出土品などの映像記録で、縄文時代という日本のルーツを探る旅へと誘う作品です。縄文時代に興味がある方はもちろん、日本文化を深掘りしたい方、芸術やアート好きな方にもぜひおすすめします。1万年以上続いた縄文時代が終焉を迎えて約2500年。日本の源流である「縄文にハマってみませんか?」

【コラム】おすすめ!必見作品『縄文にハマる人々』

アジアンドキュメンタリーズの配信作品の中から、今、特に注目されている人気の話題作をピックアップしてご紹介させていただきます。

ドキュメンタリー作品ページはこちらからご視聴下さい。

『縄文にハマる人々』 https://asiandocs.co.jp/contents/59

カテゴリ

お気に入り登録

お気に入り登録数:1