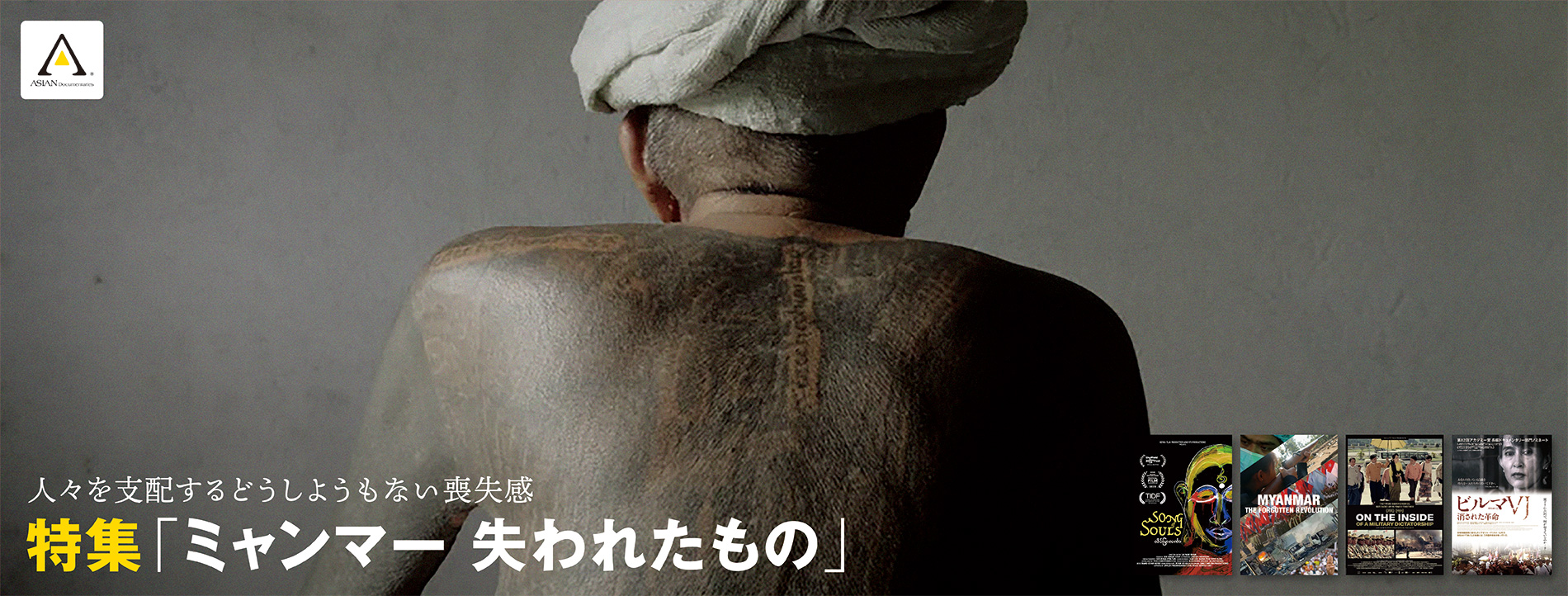

特集「ミャンマー 失われたもの」(全4本)

◆民族対立の源流は英国統治時代の「分割統治」

ミャンマー(旧名ビルマ)は英国の植民地だった時代に、少数民族を優遇し主要民族のビルマ族を下層民族として扱う「分割統治」が行われました。そのため1948年の独立後も民族間の対立が収まらず、中央政府の統治力が弱かったことで少数民族の武装勢力が台頭。各地で内戦が勃発しました。転機は1962年におきたクーデター。社会主義を掲げた軍事政権が一党独裁体制を敷きました。経済を国有化したことで国民生活はさらに悪化。少数民族の武装闘争も激化しました。軍事政権は少数民族に対する抑圧や、反対勢力への弾圧を徹底。独裁政治は国際社会から孤立していきました。

◆つかの間の民主化と再びの軍事政権で混迷を深める

1980年代に入ると、ビルマ国内で軍事政権に対する反発が強まりました。1988年に学生を主体として始まった活動は、全国的な民主化運動へと拡大。国軍の武力鎮圧で多くの市民が犠牲になりましたが、この運動を契機にアウンサンスーチー氏が国民民主連盟(NLD)を結成。90年の総選挙で圧勝したものの、軍は政権交代を拒否したため、対立は再び激化しました。事態が好転したのは2011年。軍事政権が一定の民主化改革を行い、軟禁中のスーチー氏の解放とNLDの合法化が実現したのです。15年の選挙ではNLDが再び圧勝し、スーチー氏は実質的なリーダーとして政権運営に携わりました。しかし21年に国軍がまたもクーデターを起こし、ミャンマーは再び軍事政権の下に戻ったのです。

◆国際社会の関心が薄れることが最大の懸念

軍事クーデターが起きた当初は1年間とされていた非常事態宣言が延長を繰り返し、今も続いています。国民の平和的な抵抗は次第に暴力闘争に転化し、武装勢力も介入する複雑な紛争が各地で起きています。クーデターから4年以上の月日が経ち、世界の関心はミャンマーから離れつつあります。最も懸念されている人道危機は解決の糸口さえも見つからない状況で、今日も多くの少数民族が迫害、弾圧されています。国際社会は人道支の努力とともに、暴力による支配を断ち切るための関与、圧力を強めていくことが求められています。

お気に入り登録数:0