大阪万博1970の象徴『太陽の塔』ー制作者・岡本太郎が描いた未来と芸術を探るドキュメンタリー作品

今回のドキュメンタリー映画紹介は、1970年の大阪万博を象徴するモニュメントとして誕生した『太陽の塔』を題材にした作品です。本作は、当時を振り返れる万博アーカイブとともに、芸術家・岡本太郎氏が「人類の進歩と調和」というテーマのもとに生み出した作品の背景や思想を深く掘り下げています。現在も残る太陽の塔の内部公開や修復プロジェクトの貴重な映像を視聴しながら、「太陽の塔芸術性」や「岡本太郎の挑戦」の理解が深まります。それでは作品紹介をさせていただきます。

<作品紹介>

ドキュメンタリー作品タイトル:太陽の塔

~大阪万博1970のシンボル【太陽の塔】・岡本太郎の「人類進歩と調和」に込めたメッセージ制作秘話!万博ドキュメンタリー作品~

| 制作年 | 2018年製作 |

| 作品時間 | 作品時間112分 |

| 撮影地/製作国 | 日本 |

| 監督 | 関根光才 |

| 出演者 | 糸井重里・関野吉晴(探検家)・コンチョク・ギャムツォ師(チベット仏教僧侶)・奈良利男(太陽の塔 設計担当者)ほか |

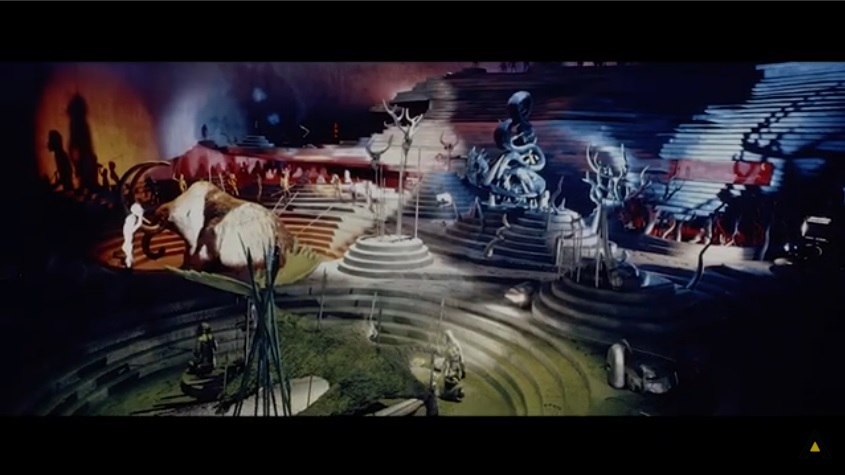

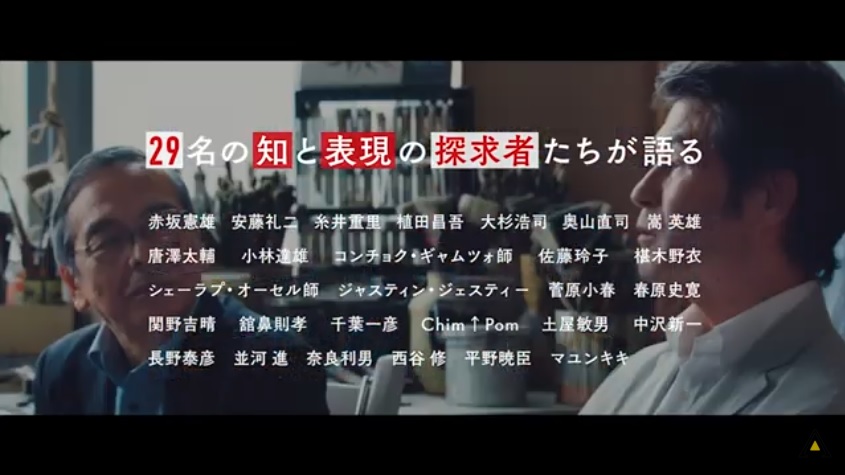

1970年に開催された大阪万博のシンボルとして芸術家の岡本太郎が制作し、万博終了後も大阪のシンボルとして愛され続け、2018年3月には48年ぶりに内部の一般常時公開も始まった巨大モニュメント「太陽の塔」のドキュメンタリー映画。日本中が高度経済成長に沸く中で、「人類の進歩と調和」をテーマに掲げて開催された大阪万博。岡本太郎は、異彩を放つ約70メートルの塔にどんな思いを込め、何と戦い作り上げたのか。過去、現在、未来の3つの顔を持つこの塔は、人類と世界、つまり宇宙そのものだ。塔の内部には、単細胞生物から人類にまで進化する様子を表した「生命の木」がある。当時、岡本太郎の周辺で太陽の塔の事業に関わっていた人びとの証言、さまざまな分野の専門家やアーティスト、クリエイターのインタビューなどによって、岡本太郎からの、そして太陽の塔からのメッセージを検証していく。

[ドキュメンタリー作品・予告編]

<『太陽の塔』ドキュメンタリー作品の概略>

1970年の大阪万博のシンボルとして建設された「太陽の塔」は、日本の歴史において特別な意味を持つモニュメントです。本作品『太陽の塔』は、この巨大な芸術作品が持つ哲学、歴史、そして現代に受け継がれるメッセージを追ったドキュメンタリー映画です。芸術家岡本太郎氏の情熱と独創的な思想がどのように形となり、万博のテーマである「人類の進歩と調和」に結びついていったのかを深く掘り下げます。「太陽の塔」の制作秘話や、岡本太郎氏がこの作品を通じて伝えたかったメッセージに焦点を当てながら、現代の視点から見た太陽の塔の芸術的評価やその象徴的価値についても触れられた作品です。

<太陽の塔に関して解説!>

■「太陽の塔」誕生の背景■

「太陽の塔」は、1970年に開催された大阪万博のテーマ「人類の進歩と調和」を体現するモニュメントとして、岡本太郎によってデザインされました。高さ約70メートルのこの塔は、万博の中心施設「テーマ館」の一部として建設され、その独特なフォルムと存在感で世界中の注目を集めました。

当初、多くの関係者は「太陽の塔」の斬新なデザインに戸惑いを見せました。しかし、岡本太郎氏は自身の哲学を貫き、「過去・現在・未来を一つに結びつける象徴」としてこの作品を完成させました。塔には「地底の太陽」「黄金の顔」「未来の顔」などの象徴的な要素が配置され、時代を超えて語り継がれる芸術作品となりました。

■1970年大阪万博の概要■

大阪万博は、1970年3月15日から9月13日まで開催され、183日間で約6400万人が訪れた大規模な国際博覧会でした。日本が高度経済成長期の絶頂にあったこの時期、万博は技術革新や未来社会のビジョンを示す場として世界の注目を集めました。「人類の進歩と調和」をテーマに掲げ、多くのパビリオンが未来技術や文化交流を表現する場となりました。「太陽の塔」はその中心的存在として、未来への希望と人類の歴史の象徴としてそびえ立ち、万博終了後も文化遺産として評価され続けています。

<岡本太郎ミニ解説!>

岡本太郎氏(1911年-1996年)は、日本を代表する芸術家であり、哲学者でもあります。1930年から1940年までフランスで過ごしています。「芸術は爆発だ!」の名言とともに、型破りな表現で知られています。

岡本太郎氏の作品は、常識を覆し、新しい価値観を生み出すことを目的としています。彼の哲学は、「太陽の塔」のデザインにも色濃く反映されています。

◇岡本太郎の代表作◇

| 太陽の塔 | 1970年 | 大阪万博シンボル。高さ70メートルのモニュメント |

| 明日の神話 | 1969年頃 | 渋谷駅の連絡通路に設置されている1954年の水原実験の被爆テーマにした巨大壁画 |

| 座ることを拒否する椅子 | 1963年 | 伝統的な座る概念を覆すデザインの信楽焼の陶器 |

| こどもの樹 | 1985年 | 子供の自由な発想を象徴する彫刻モニュメント |

◇岡本太郎の名言(一例)◇

・芸術は爆発だ。

・挑戦した不成功者には、再挑戦者としての新しい輝きが約束されるだろうが、挑戦を避けたままオリてしまったやつには新しい人生などはない。

・いいかい、怖かったら怖いほど、逆にそこに飛び込むんだ。

・自分らしくある必要はない。むしろ「人間らしく」生きる道を考えてほしい。

・むしろ「成功は失敗のもと」と逆に言いたい。その方が、この人生の面白さを正確に言いあてている。

<「太陽の塔」の芸術的評価>

■岡本太郎の哲学と「爆発」する創造力■

本作では、岡本太郎氏の哲学がいかに「太陽の塔」に反映されているかが詳しく描かれています。「芸術は爆発だ!」の名言で知られる岡本太郎は、常識を覆し、新たな価値観を提示し続けた芸術家です。

彼は「太陽の塔」を通じて、過去と未来、調和と混沌、秩序と自由といった対極の概念を融合させようと試みました。映画では、その挑戦のプロセスや、当時の批評と太陽の塔評価の変遷についても詳しく解説されます。

■太陽の塔の内部とその芸術的評価■

映画では、現在も一般公開されている【太陽の塔の内部】にも焦点を当てます。塔の内部には、生命の進化を表現した「生命の樹」がそびえ立ち、訪れる人々に強烈な印象を与えます。また、芸術作品としての「太陽の塔」は、国内外の美術評論家からも高く評価されています。「太陽の塔の芸術的評価」の観点から見ると、これは単なるモニュメントではなく、20世紀の前衛芸術の集大成と感じます。

<『太陽の塔』・万博ドキュメンタリー作品はこんな方におすすめ!>

前衛芸術の最高峰ともいえる【太陽の塔】。「芸術や建築、デザインに関心がある方」には、新たな視点でこのモニュメントを理解できる映画であり、「岡本太郎の作品や思想を深く知りたい方」にとっては、岡本太郎氏の哲学や思想、彼が生涯を通じて追求した芸術の本質についても詳しく知ることができます。また、「太陽の塔の内部や構造を知りたい方」には、本映画で太陽の塔の内部構造や展示についても紹介されますので、実際に見学する前に知識を深めたい方や遠方でなかなか訪れる機会がない方にとっても、視聴は有意義な時間になると思います。そして、「大阪万博や日本の近代史に興味がある方」には、1970年の大阪万博は、日本の高度経済成長期を象徴する歴史的イベントでした。当時の社会背景や万博の意義についても貴重なアーカイブ映像とともに追体験できますので、おすすめです!

◇EXPO 2025 大阪・関西万博開催◇

2025年には、再び大阪で国際博覧会「EXPO 2025 大阪・関西万博」が開催されます。テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」であり、持続可能な未来や技術革新が主な焦点となります。会場に行かれる予定の方は、「太陽の塔」は、この新たな万博においても、日本のシンボルとして再注目される存在です。ぜひ、今一度、太陽の塔を感じ取る機会を作っていただけたらと思います。

「太陽の塔」は、芸術・歴史・哲学が融合した唯一無二の存在です。本ドキュメンタリー映画を通じて、その背景や魅力を深く理解できること間違いありません。岡本太郎氏の創造力と大阪万博の熱狂を体感し、日本の未来に続く文化遺産としての価値を再認識できますので、ドキュメンタリー映画『太陽の塔』をぜひお楽しみください。

【コラム】おすすめ!必見作品『太陽の塔』

アジアンドキュメンタリーズの配信作品の中から、今、特に注目されている人気の話題作をピックアップしてご紹介させていただきます。

本作品ページはこちらからご視聴下さい。

『太陽の塔』 https://asiandocs.co.jp/contents/57

カテゴリ

お気に入り登録

お気に入り登録数:2